新桥村九成书院

九成书院,一座有两百年历史的书院古建筑。

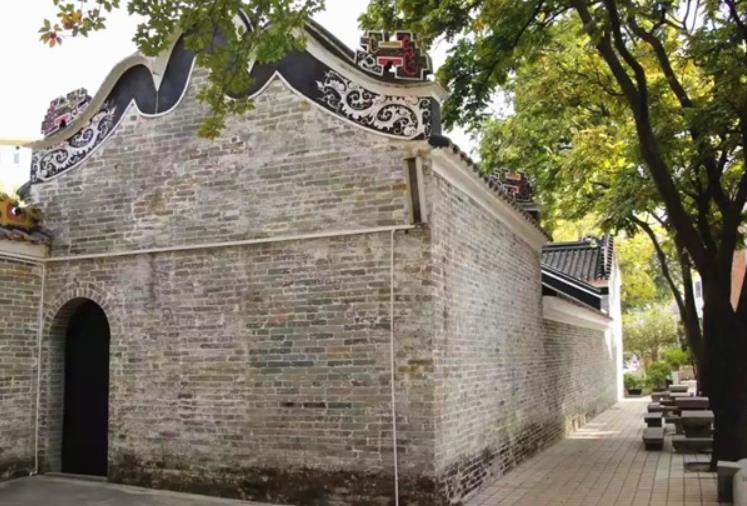

九成书院位于番禺区大龙街新桥村新桥小学左侧,解放后一直作为当地小学使用,后年久失修导致荒废。2015年番禺区文物办主导开展全面修缮,2017年11月完成一期修缮。2019年11月,九成书院修复了头门两侧门楼及青云巷,至此基本恢复原貌。

九成书院已沿用200年

九成书院始建于嘉庆二十五年(1820),光绪乙巳年(1905)重修,存清代风格。2011年11月,九成书院公布为番禺区登记保护文物单位;2019年推荐申报第九批广州市文物保护单位。此外,九成书院不仅是番禺十大古建名迹,还被列为广州市重点历史保护单位。

九成书院坐北向南,原为广三路深三进,现存中路建筑。总面阔14.7米,总进深54.7米,占地面积804.09平方米。书院为硬山顶,碌灰筒瓦,青砖墙,花岗岩墙基,头门为灰塑博古正脊,人字博古侧脊封火山墙,中堂、后堂为灰塑龙船正脊,人字龙船侧脊封火山墙。大门花岗岩石门夹,上嵌石匾刻“九成书院”四字。

书院装饰丰富、精彩,梁架、前封檐板有栩栩如生的花鸟图案装饰,头门基础底部雕有精美的花纹。九成书院规模较大、保存较完整,对研究番禺古书院文化及番禺移民史均有较高的价值。

“九成书院”四字由谢兰生所书,光绪乙巳年(1905)重修,2017年重修。书院原是九屯人(俗称“军籍人”)为其子弟兴建的读书场所。九屯是指在明洪武八年(1375)广州左卫将军陈德在番禺地区设的边防部队,下辖九屯,边驻军边开垦生产并与当地人通婚,这成为了明代番禺的一个新移民群体。

书院即为九屯子弟读书的场所。据清宣统《番禺县志续志》载:“九成书院,在新桥村。清嘉庆庚辰年,合新桥、沙涌、明经、官涌、石碁、官桥、榄山、田步头(岳溪村)、石头冈(石岗村)九屯同建,中祀文、武二帝大魁,祭祀明镇守广州左卫、带领九屯旗甲官兵陈将军。”

又据曾任1949年书院值理的高天存说,当年的祭流箱中,尚保存一份九屯盟约,内有“守望相助,疾病相扶持;一屯有警,八屯救应,每屯出壮丁三十六人,自携粮秣火药驰援”等语。据此可知,这个九成书院不单是培养读书人的场所,而且是带有协防联盟性质的聚集地。

“九成”意为学习的最高境界。很多人有疑问,此书院为什么叫“九成书院”?“九成”作何解?

据了解,“九成”出自《礼记·学记》:“古之教者,家有塾,党有庠,术有序,国有学。比年入学,中年考校。一年视离经辨志;三年视敬业乐群;五年视博习亲师;七年视论学取友,谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者说服而远者怀之,此大学之道也。”

由此可见,达到“九成”,即是到达学习的最顶端,谓之大成了。九成书院,是通往学习最高境界的学府,多年来桃李芬芳,下自成蹊。

在民国期间到解放初期,该书院曾是盛极一时的乡间学府。邻近四乡的子弟都在这所书院读书,其先后涌现出一大批的社会栋梁、企业富商、骚人墨客……其中胡志华(原番禺县的第一任县委书记)、汤国生(虎门威远炮台司令员、国民党高级将领)、汤焕文(解放前省财政厅厅长)、刘克勤先生(香港知名人士、星光集团的董事长)、周千秋大师(近代书画名家)等都是当年书院的门生。

番禺区文物办在2014年开展文化遗产普查工作时,将九成书院列入修缮计划,同年11月完成勘察修缮设计招标,2015年完成修缮设计方案专家评审、财政预算评审,工程预算审定价约150万元。2016年完成施工招标,年底开始施工,2017年11月通过一期竣工验收,今年底完成二期验收,被专家评为优良工程。

九成书院始建至今近200年,一直在发挥学校的教化育人功能,并且随着时代的改变,跟上时代要求,改变教育的形制不改变育人的本质,让周边百姓受益。如今,九成书院作为新桥小学醒狮武术、书法的教学场所,以及各种文化活动场所,对外开放参观。